Die wechselhafte Historie der ehemaligen Heil- & Pflegeanstalt Erlangen vor und während der NS-Zeit wird im hortus memoria geschichtlich aufbereitet. Insbesondere medizin-ethische Verbrechen während der Übernahme durch die Nationalsozialisten aber auch umstrittene Praktiken der Euthanasie vor und nach dem 2.Weltkrieg prägen die Geschichte Erlangens. Dabei wird eine kuratorische oder gar architektonische Aufteilung nach „guter“ und „böser“ Vergangenheit dem Anspruch einer ernsthaften Aufbereitung nicht gerecht. Die baulichen Zeitzeugen werden entgegen vergangener aufarbeitender Ansätze erhalten und Besuchern zugänglich und erfahrbar gemacht. Es gilt „Aktivieren & Erinnern“ anstatt „Abreißen & Vergessen“. Dem ehemaligen Ort des Verbrechens wird durch die geplanten Umbauten seine Nutzbarkeit und Verantwortung in medizinisch ethischen Fragestellungen zurückgeben.

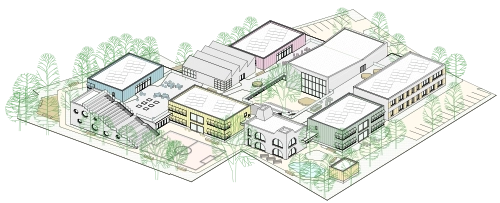

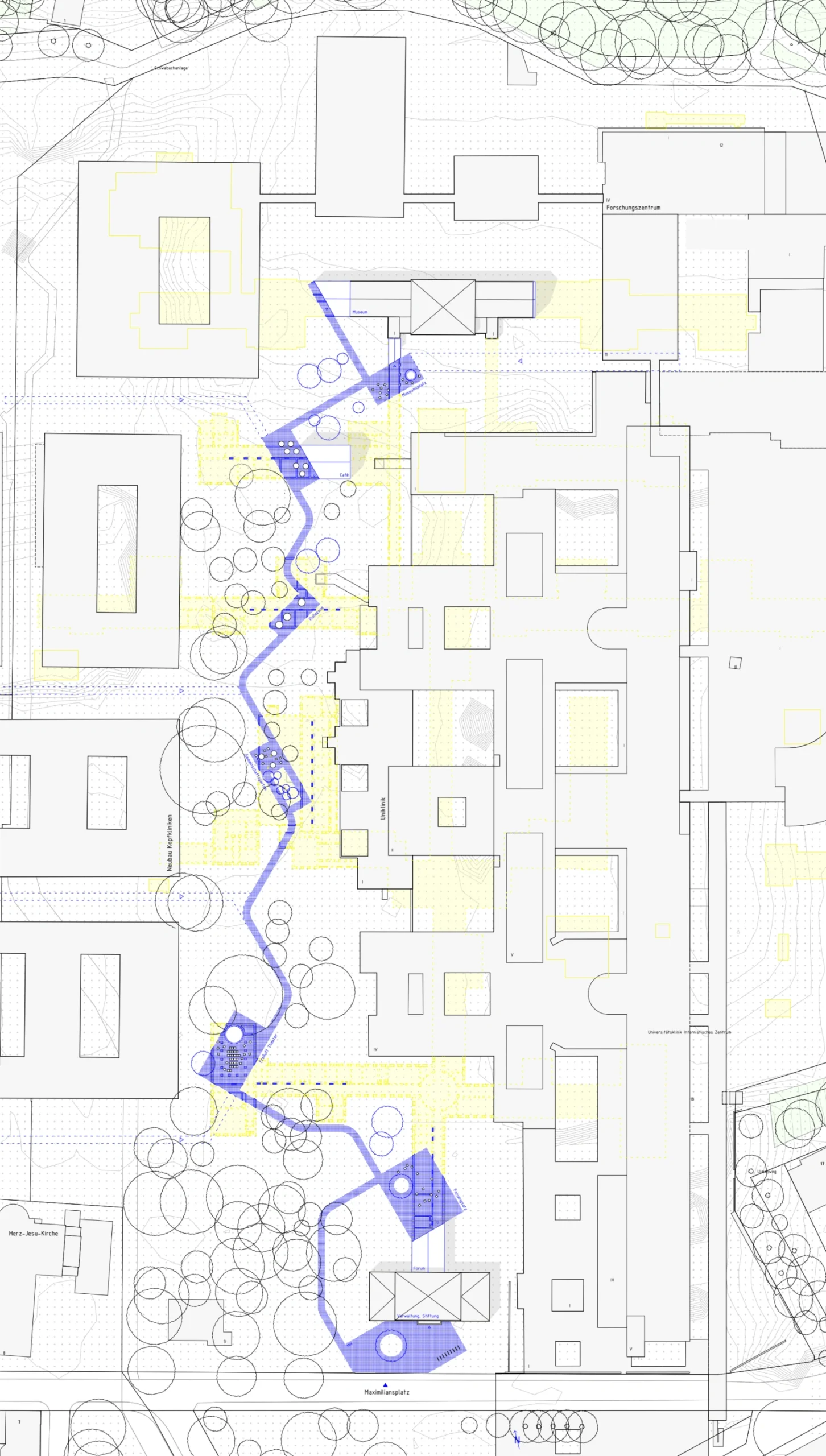

Der Geschichtspfad durch die teils in den 70ern neu bebaute Anlage verknüpft die noch bestehenden historischen Kopfbauten Maximiliansplatz im Süden und Schwabachanlage im Norden. Ein weiterer Abbruch der kaiserzeitlichen Bauten wird verhindert. Vorhandenem teils radikale, Abbruchkanten zeugen auch von jüngsten Versuchen die Vergangenheit Erlangens unangemessen zu retuschieren. Die Kopfbauten bleiben als bauliche Zeitzeugen bestehen und bilden den Rahmen des neuen hortus memoria. Sechs Plätze geben zeitgeschichtliche Einblicke und erzählen die differenzierte Historie der ursprünglichen Heil- und Pflegeanstalt im Wandel der Zeit. Zeitgleich aktiviert der neue Weg die grüne Interimsfläche zwischen Kopfklinik und geplanten Neubauten. Er bietet den umliegenden Angestellten und Bürgern Erlangens Erholungsflächen und regt zum zwischen gesellschaftlichen Dialog an. Der ehemalige Ort des Verbrechens erinnert, klärt auf und findet Antworten auf zukünftige Fragestellungen der Medizinethik.Der museale Besucher beginnt den Rundgang am südlichen Maximiliansplatz (I.) entlang des Geschichtsgarten und findet seinen musealen Höhepunkt an der historischenSchwabachanlage (VI.).

Erinnern & Aktivieren

Das aufarbeitende Konzept des musealen Rundgangs „Erinnern & Aktivieren“ äußert sich in baulichem Erhalt und gezieltem Eingriff in die Substanz. Der Besucher wird auf eine historische Spurensuche durch den hortus memoria geleitet. Historische Ausmaße und Spuren werden dabei in 3 Stufen aufbereitet.

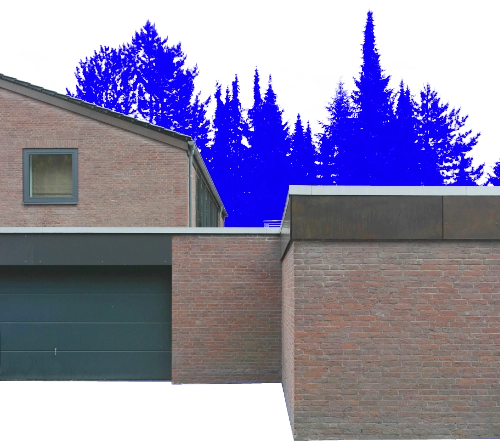

In Phase 1 werden bestehende Gebäude konserviert und begehbar gemacht. Ein neuer blauer Fußbodenbelag legt einen neuen Teppich über die moralisch belastete Substanz. Der Kopfbau Maximiliansplatz wird in Gänze für die Öffentlichkeit sowie semi-private Nutzungen reaktiviert. Eine Unterscheidung zwischen Bestand und Eingriff wird über klare Materialitätsgrenzen und Fugen verdeutlicht.Die Schwabachanlage mit ihren historischen Patienten- und Arztzimmern hingegen wird nur teilweise begehbar gemacht. Der „blaue Teppich“ führt den Besucher durch möglichst original erhaltene Räume. Nötige Eingriffe in die Substanz sind deutliche als diese zu erkennen. „Neutralisierte“ Räume des Bestands bieten neu nutzbare Flächen. Die Intensität des Eingriffs kann dabei für die neue Nutzung entscheidend sein. Eine gänzliche moralische Neutralisierung kann und soll mit Phase 1 nicht erreicht werden.

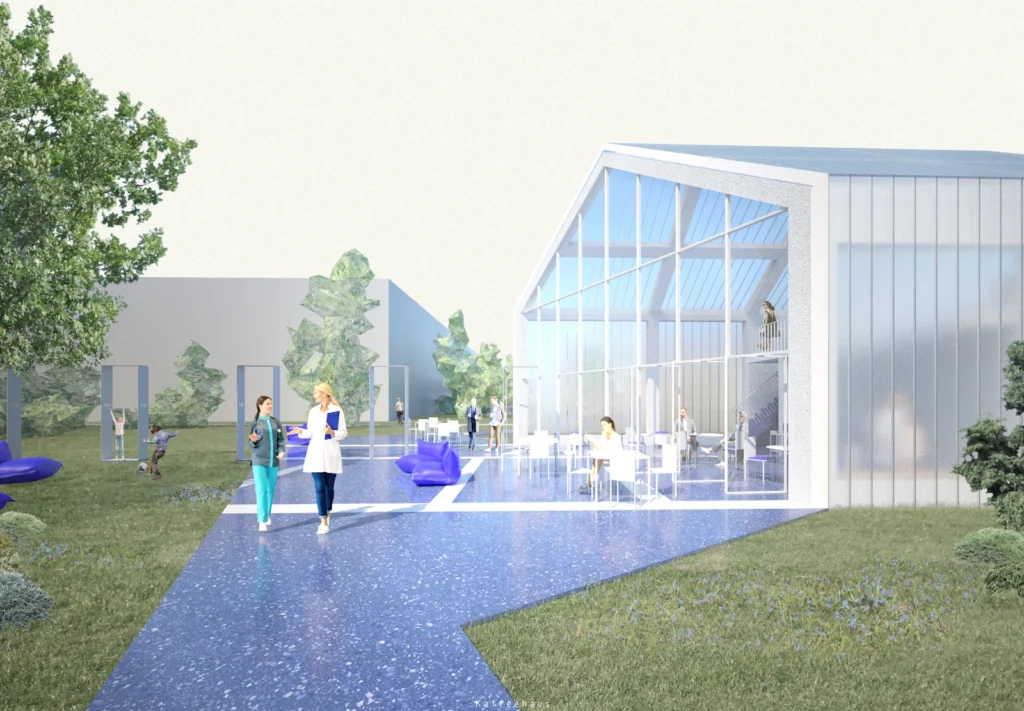

Helle, lichtdurchflutete Anbauten an Bestandsgebäuden setzen die historische Struktur sinnbildlich fort und bilden Stufe 2 des Nachzeichnen. Eine Silhouette des Vergangenen zeigt historische Ausmaße, ist aber gänzlich etwas Neues und legitimiert vollständig neue Nutzungen in Ihnen. Angrenzende Räume des Bestands werden durch die offenen und hellen Übergänge in die Neubauten, darüber hinaus zusätzlich aufgewertet. Besonders in der Schwabachanlage macht sich ein Verlauf von Bestand & Erinnern im Westen zu Neubau & Aktivieren im Osten deutlich erkennbar.

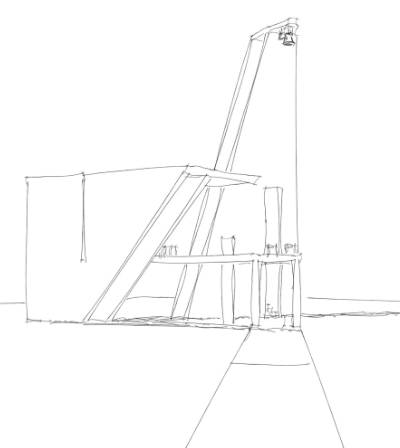

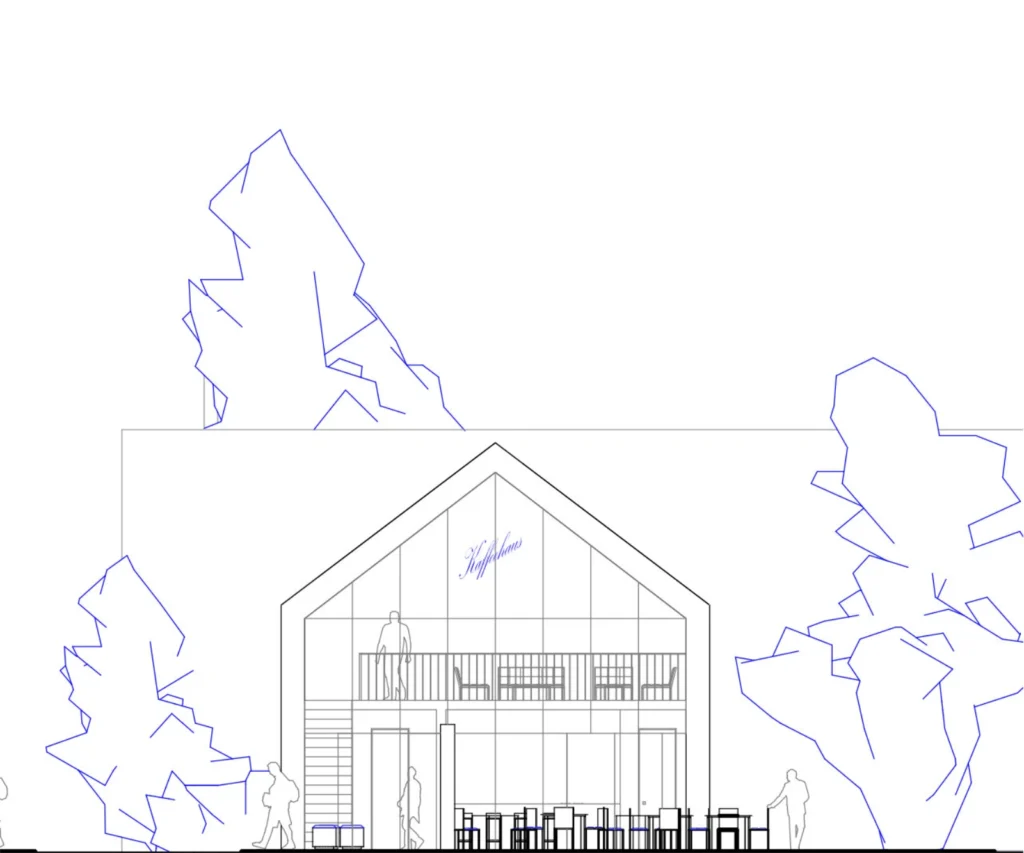

Das Kaffeehaus fungiert gleichermaßen dem Forum- & Museumsanbau im hortus memoria auch ohne einen Bestandskörper. Der freistehende fragmentale Körper unterscheidet sich durch eine nochmals erhöhte Transparenz in seiner Fassade von den Anbauten. Äquivalent zu einer Blaupause ergänzt er den fragmentalen Geschichtsgarten.

Stufe 3 beschreibt den Weg und das Nachzeichnen nicht mehr vorhandener historischer Struktur im Klinikgarten. Die charakteristisch langen Flurachsen und Flügel der zentralistischen Anlage aus der Kaiserzeit sind größtenteils überbaut. Die Flügelbauten und Raumstrukturen kreuzen an relevanten Orten den Weg des Besuchers und lassen sich über Grundrissabdrücke im neuen Bodenbelag erahnen.

Die Verschlossenheit der Zimmer, de facto Gefangenschaft, Entindividualisierung sowie teilweise Verkümmerung der Patienten werden durch lineares Nachzeichnen der ehemaligen Türrahmen symbolisch sensibilisiert. In der Flucht lassen sich die historischen Flure erahnen. Wo historisch belegbar werden individuelle Geschichten ehemaliger Patienten, Mitarbeiter und Mitwirkender kuratorisch über Schautafeln, Texte und Einbettungen in Boden und Türrahmen vermittelt. Entlang der sich bildenden Plätze werten unterschiedliche neue Nutzungen die Attraktivität, Nutzervielfalt und Bespielbarkeit der Interimsfläche auf. Durch die Nutzung von Anwohnern, Besuchern, Personal und Patienten der Unikliniken, Ehtikforschern und Wissenschaftlern wird ein anreizender, demokratischer Austausch erzielt.

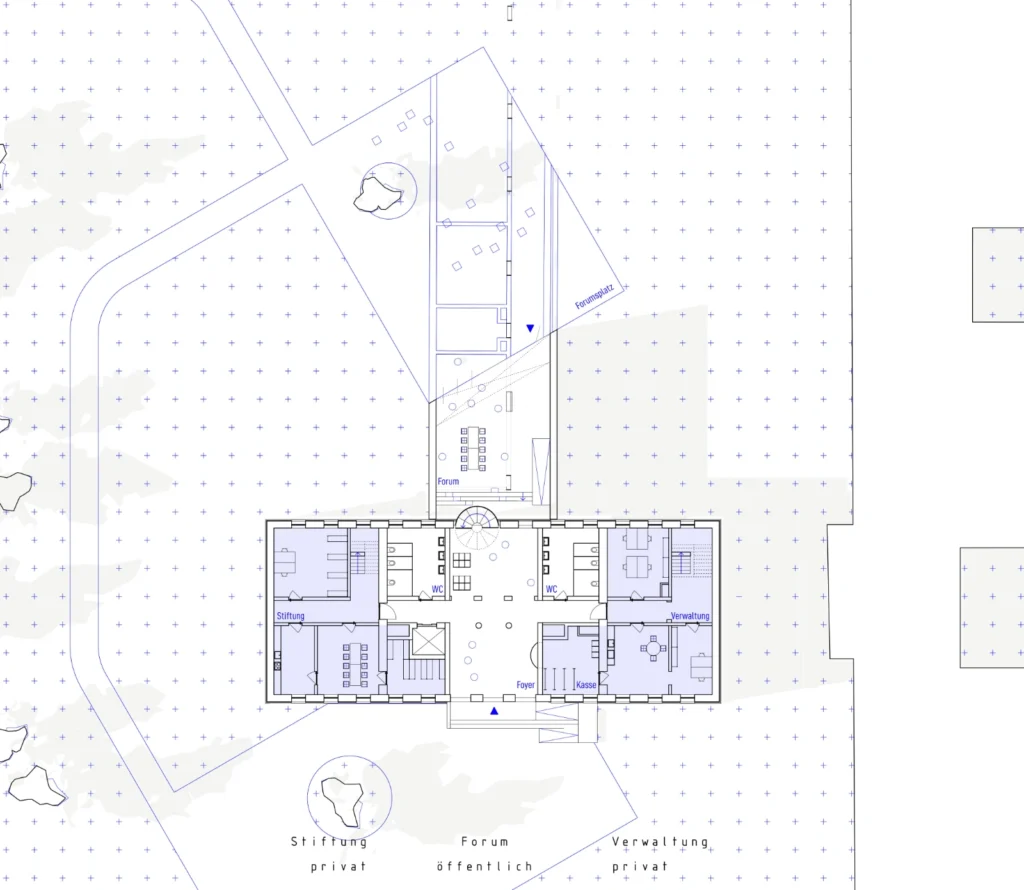

I. Forum

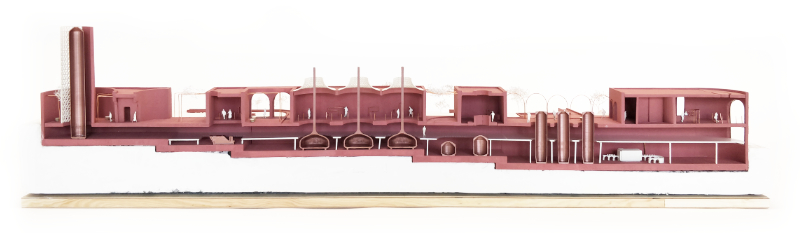

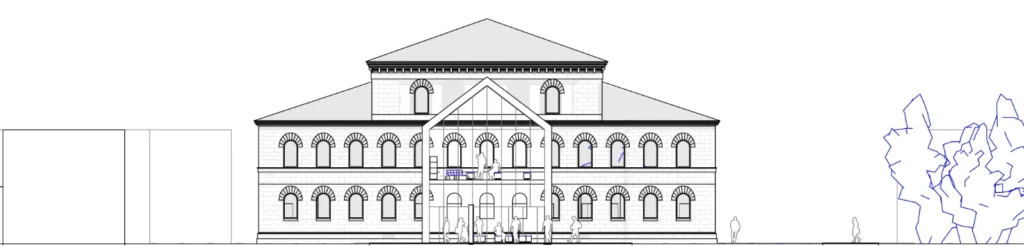

Der ehemalige Kopfbau Maximiliansplatz 2 wird Ankunftsgebäude des geschichtlichen Rundgangs durch die Historie der Anlage. Im ehemaligen Verwaltungstrakt werden Büroflächen modernisiert und beherbergen eine neue museale Verwaltung, eine Stiftung oder einen Verein welcher sich der geschichtlichen Aufbereitung und aktuellen Fragen der Medizinethik widmet. Seminarräume und offene Konzepte laden zum wiederholten Besuchen und Nutzen Erlanger Bürger ein. Der schematisch nachgezeichnete Anbau an der Rückseite markiert den historischen Weiterbau der Anlage und lässt Spuren dieser wieder erkennen. Ein Forum der Medizinethik bespielt den neuen, hellen Anbauflügel und bietet Flexibilität in Möblierung und Bespielung. Tagungen, Räte und Gremien sowie Gruppenführungen oder thematisch Interessierte finden einen Ort zum Anstoßen, Reflektieren und Diskutieren. Architektonische Spuren sind in Boden und Fassade erkennbar und zeichnen sich auch über den Anbau hinaus entlang des Vorplatzes hinweg. Der Platz bietet flexible Außenmöblierung und kann mit der öffenbaren Fassade den Innenraum erweitern. Von hier aus führt der Geschichtspfad nördlich weiter durch den Klinikgarten.

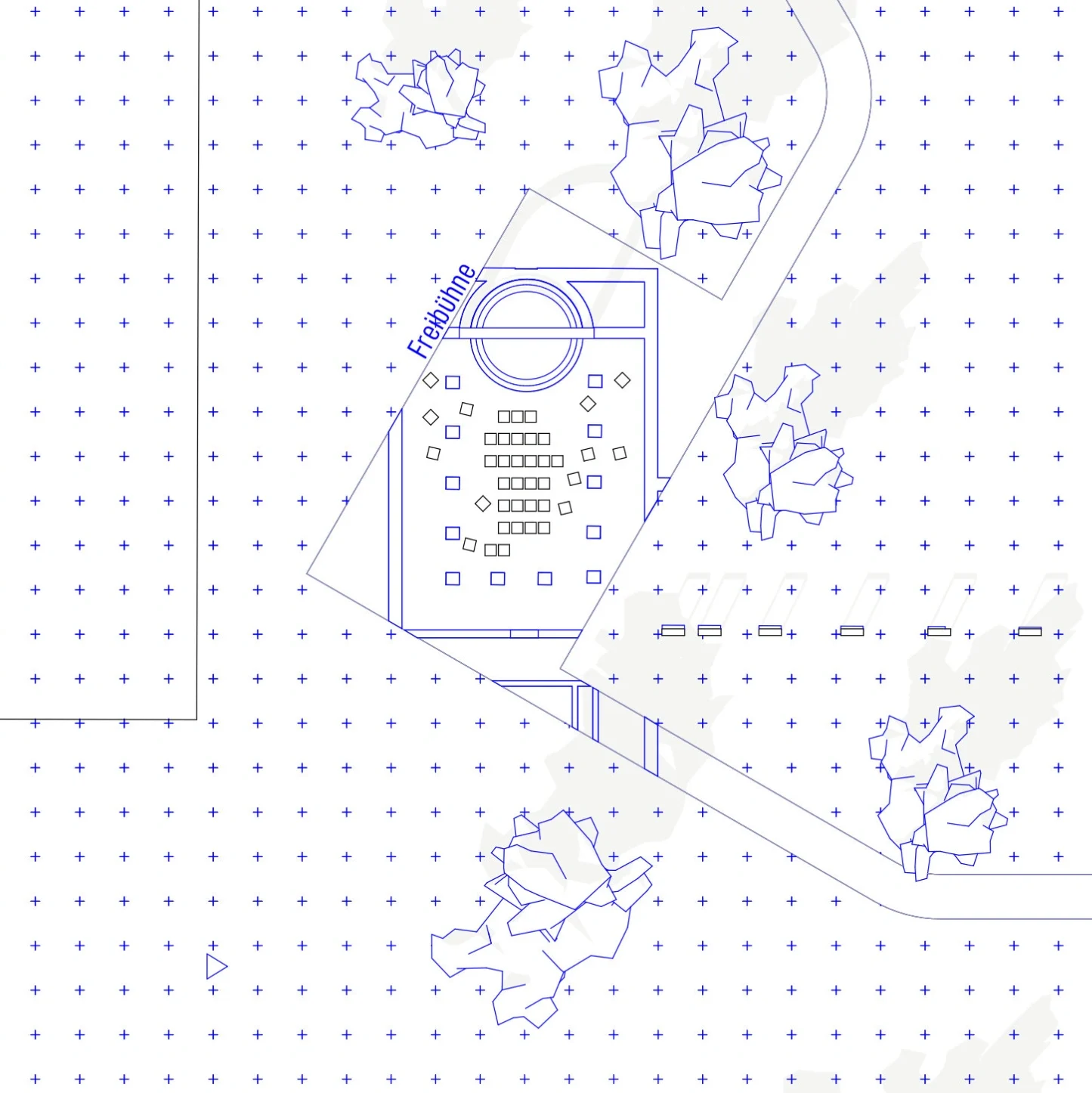

II. Theater

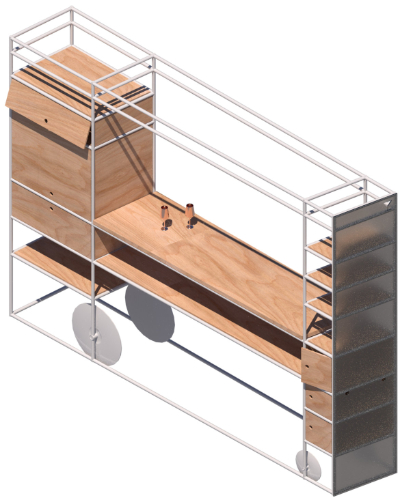

Am Standort der historischen Kapelle entsteht mit der Freiluftbühne und flexibler Außenbestuhlung ein multifunktional nutzbarer öffentlicher Raum. Tagsüber ist er Teil des Geschichtspfad und dient dem Besucher und Personal der umliegenden Kliniken. In rollbaren Ausstellungsboxen werden kuratorische Inhalte mit dem Schwerpunkt Glauben und Kirche im Zusammenhang mit der Heil- und Pflegeanstalt vermittelt. Schulklassen und Gruppen nutzen die große Fläche und Tribüne für interaktive Spiele und Vorträge. Sämtliche Museumsinstallationen, darunter auch Sitzgelegenheiten, Kletterinseln und Tresen können mit wenigen Handgriffen zur Seite gerollt werden. In weiteren Stauraumkisten finden sich Stühle, Bühnentechnik, Ausschanktresen und weiteres nötiges Zubehör der gelegentlichen

Abendveranstaltungen.

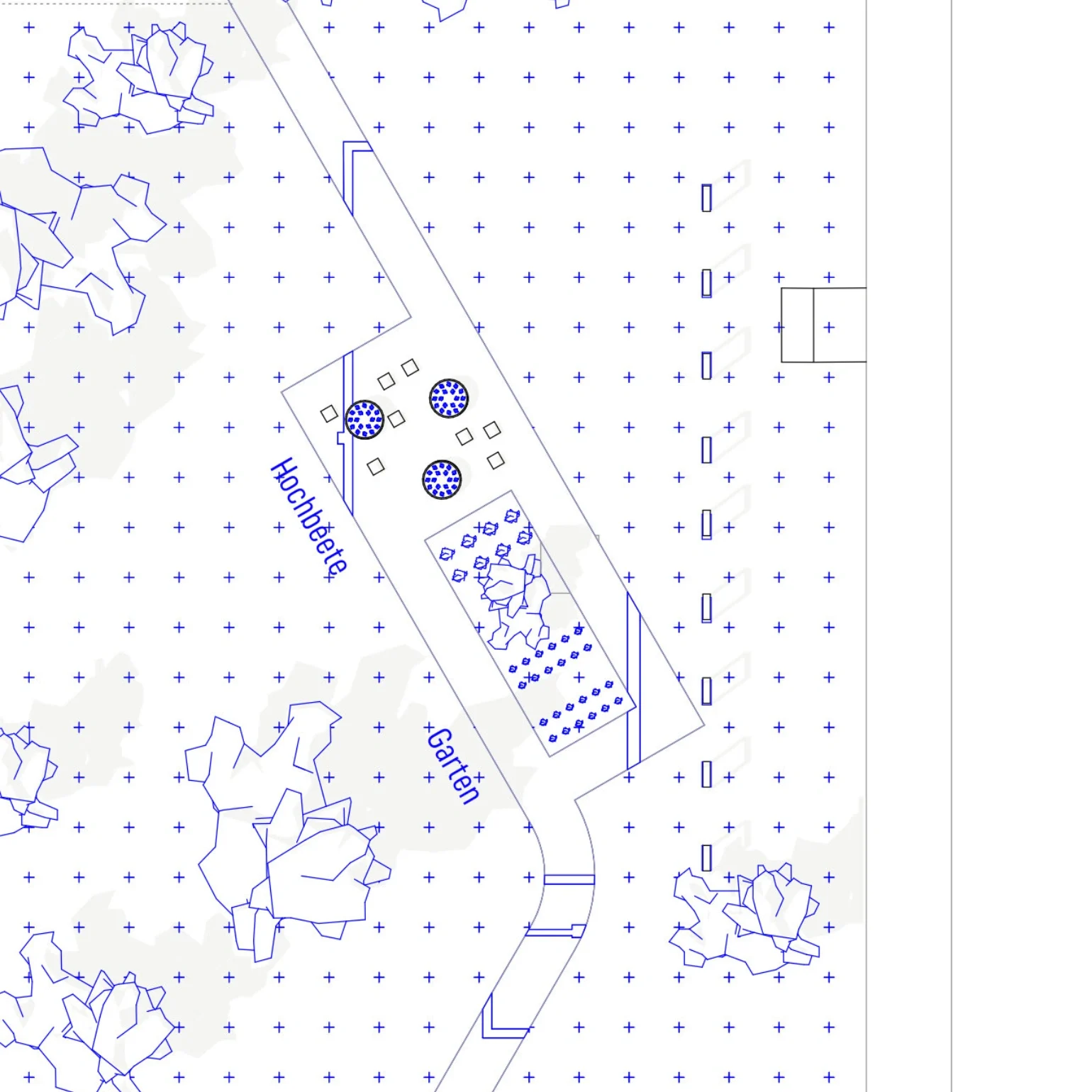

III. Garten

Im historischen Patientengarten werden Nutzer und Anwohner zum gemeinschaftlichen Gärtnern an Beet und Hochbeeten eingeladen. Die teilweise Verkümmerung der ehemaligen Patienten durch Hungerkost wird an diesem Ort speziell sensibilisiert. Die gemeingesellschaftliche Verantwortung, nötige Fürsorge und Ertrag der Ernte schafft Schnittmengen und persönliche Knotenpunkte zwischen den Besuchergruppen. Unter den Hochbeeten finden sich nötige Utensilien zum Bewirtschaften der Felder. Zum gemeinsamen Mittagessen bietet der Garten frische Kräuter und Beilagen. Der museale Besucher erhält über das elektronische Ticket Zugriff und wird zum Mitmachen eingeladen

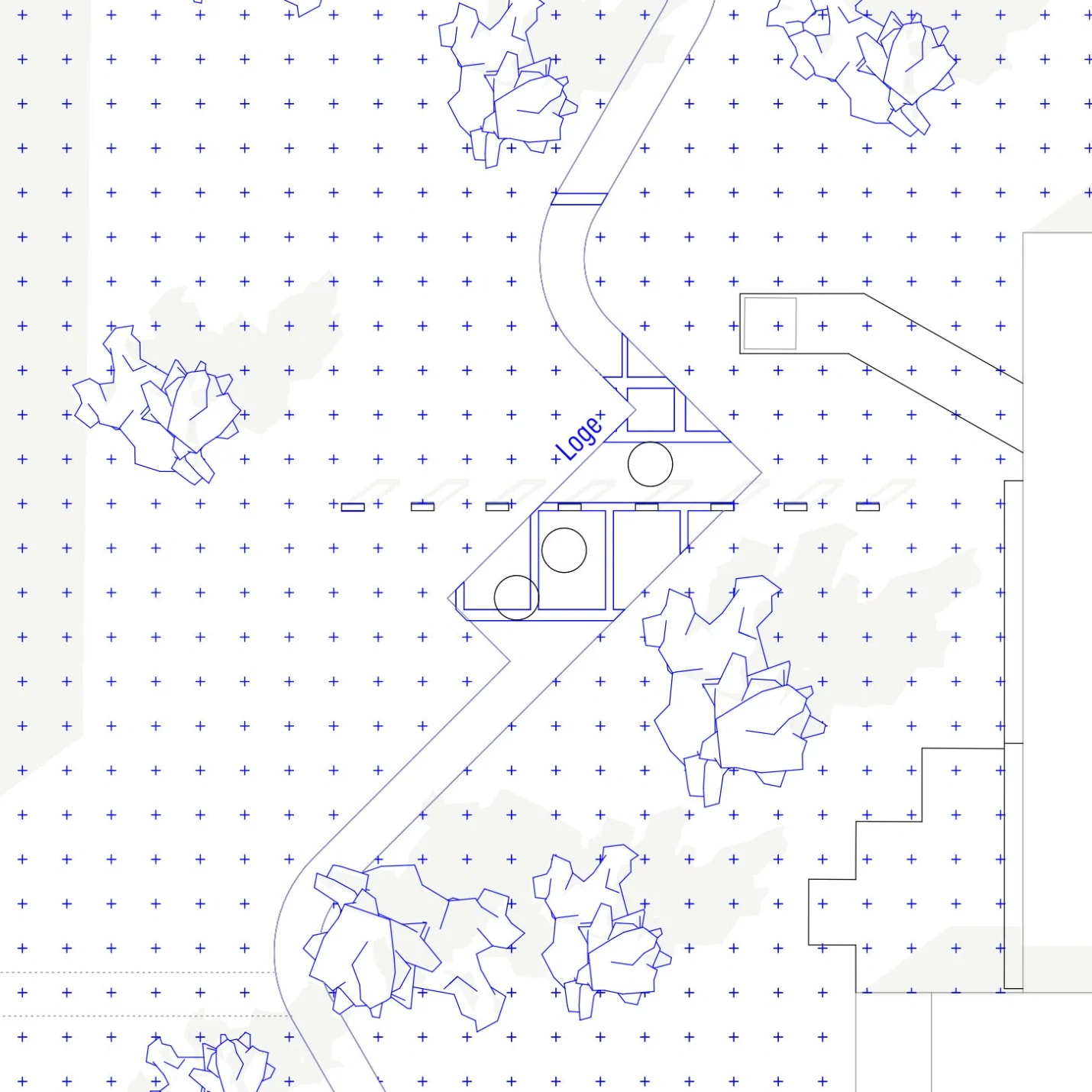

IV. Loge

Der kleine Platz mit Sitz- und Liegemöglichkeiten bietet den Besuchern Erholungsflächen während des Rundgangs. Die Belegschaft des Areals, der Uniklinik und angrenzender Gebäude, wird eingeladen die Flächen während den Arbeitspausen mitzubenutzen. Es kommt zum Dialog zwischen den interdisziplinären Gruppen. Im Boden zeichnen sich wiederholt ehemalige Grundrissspuren in Form von Bodeneinlagen sowie der charakteristischen ehemaligen Flure durch lineares Platzieren von Türrahmen einstiger Patientenzimmer ab.

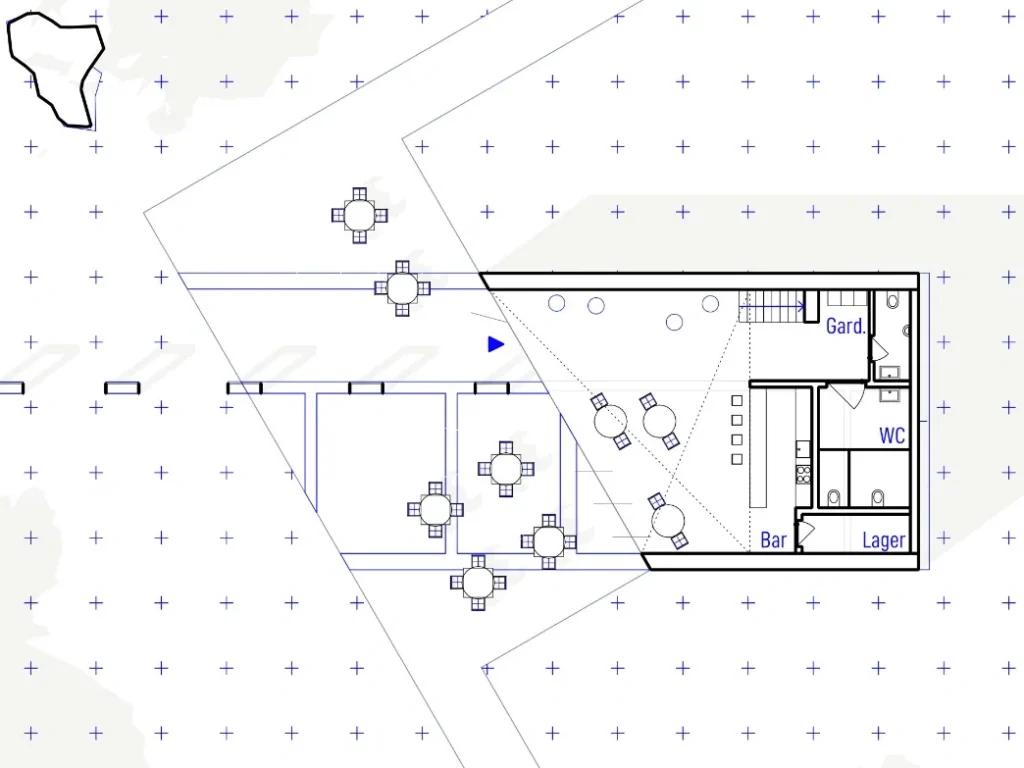

V.Kaffeehaus

Entlang des Weges bildet sich über die Grundrissspuren hinaus einmalig eine räumliche historische Silhouette, welche der neuen Funktion dienend einen Gastraum und sekundäre Räume unterbringt. Eine transluzente Fassade aus Glassteinen zeichnet das Volumen in neuer Gestalt schemenhaft nach. Im Kaffeehaus findet der interdisziplinäre Dialog seinen Höhepunkt.

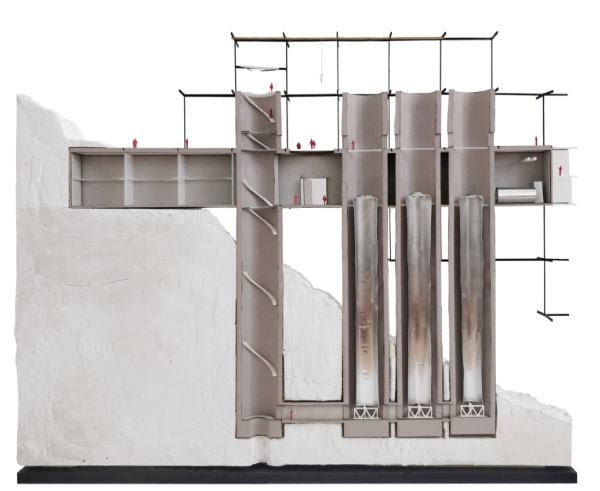

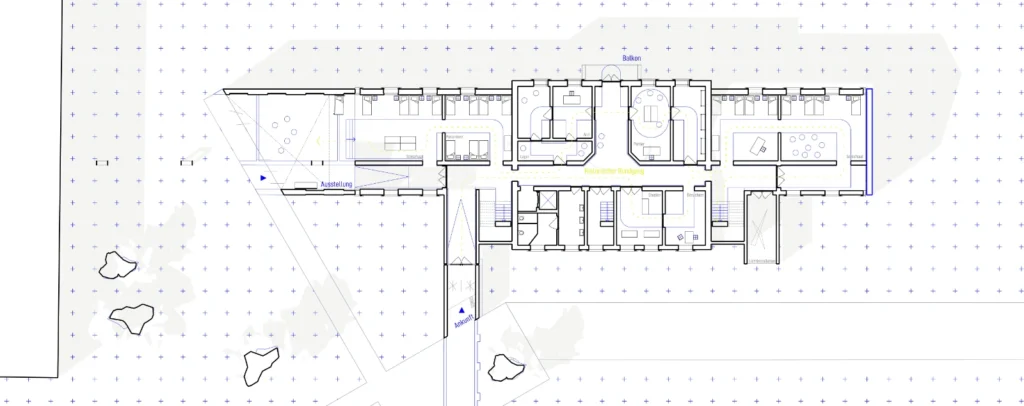

VI.Museum

Das bauliche Relikt der Schwabachanlage 10 ist der möglicherweise wichtigste architektonische Zeitzeuge und wird denkmalgerecht saniert und nutzbar gemacht. Das neue Museum ist einseitig um einen zweigeschossigen Anbau erweitert, welcher den Bestand natürlich beleuchtet und große, „historisch unbelastete“, interaktive Ausstellungsräume schafft. Die harten Schnitte des Rückbaus bleiben erhalten oder werden überspitzt inszeniert. Anstatt zu verdrängen, wird abermals aufgezeigt und erinnert. Die westliche Abbruchkante wird mit einer blau-gefärbten Betonwand verschlossen und fungiert als Leuchtturm in Richtung Kopfklinik. Projektionen auf dieser können den hoch frequentierten Fußverkehr der Uniklinik adressieren und Interesse für den hortus memoria wecken.

Der Besucher des Geschichtspfad gelangt über einen Laubengang Anbau der Südfassade in den musealen Rundgang durch das Gebäude. Begleitet vom neuen blauen Bodenbelag aus dem Außenbereich erhält er einen authentischen Einblick in ehemalige Patienten- und Arztzimmer welche er vorher im Grundriss und auf Schautafeln erahnen konnte. Historische Spuren werden möglichst originalgetreu aufgezeigt. Wo von Nöten, wird klar erkennbar stellenweise repariert. Zur szenographischen Darstellung können historische Möbel originalgetreu nachgebaut, durch ihre blaue Farbe aber auch eindeutig als solches identifiziert werden.

Analog zur archäologischen Präsentation der Gesamtanlage bietet sich jedem Besucher ein individueller Einblick in die Historie der Heil- und Pflegeanstalt. Der neue Bodenbelag leitet den Besucher durch die Räume und begrenzt eindeutig seinen Laufweg um die Substanz zu schützen. Im Verlauf des Rundgangs über die Etagen, den von Oberlichtern beleuchteten „Fokusraum“ im zweiten Obergeschoss erfägr der Besucher eine stetige architektonische Öffnung und Befreiung. Gelangt er aus dem historischen Mauerwerk schlussendlich in den großen, hellen und offenen Anbau findet der Besucher seinen musealen Höhepunkt und markiert einen Wendepunkt in seinem Weg.

Stelen & Materialität

Ein dunkel-blau gefärbter Gussasphalt kontrastiert mit dem hellen Putz und Sandsteinfassaden der Bestandsbauten und referenziert das blaue Farbschema des Forum-, Café- und Museuminnenraum. Die Farbe und Anwinklung zum historischem Achssystem symbolisiert etwas eindeutig Neues und gibt dem historisch belastetem Ort seine Nutzbarkeit in gesellschaftlich – ethischen Fragestellungen zurück. Nötige Ausbesserungen im Bestand werden gleichfalls klar differenzierbar sein.

Das punktuelle Aufzeigen des historischen Anlagengrundriss sowie die Rekonstruktion der Türrrahmen sind als weißes Stahlband in den Gussasphalt eingebracht. Die Rekonstruktion der Türen des Patiententraktes lässt den Verlauf der langen Flure erahnen und thematisiert individuelle Geschichten welche sich hinter den verschlossenen Türen abspielten. Kuratorische Inhalte werden ortsbezogen entlang des hortus memoria über Einprägungen, Fotodruck, Audioeinspielungen und Projektionen dargestellt. Bei Bedarf werden Transparente und Grafiken in die Türrahmen gespannt um als zu Schaukasten fungieren.

Über den Geschichtsgarten hinweg werden weitere Türstelen als Leuchttürme des hortus memoria in der Stadt Erlangen platziert. Sie stehen an Orten, welche im direkten und indirekten Zusammenhang mit der wechselhaften Historie stehen. Beispielhaft die heutige Gustav Specht Straße des namens gebenden Oberarztes der Klinik, die Universität, Wohnhäuser ehemaliger Patienten und Angestellter sowie weitere in Bezug stehende Orte. Über den Zusammenhang wird äquivalent zum Geschichtsgarten auf der Stele direkt informiert.

Die Stelen können indirekt beleuchtet sein und mit Stadtmobiliar ergänzt werden. Zusätzlich finden sich auf den „Stadtstelen“ Informationen über den hortus memoria und Wegweiser zu ihm. Über ein Netz von Stelen werden auch beiläufige Passanten auf die spannende Geschichte der Heil- und Pflegeanstalt aufmerksam gemacht.

Der hortus memoria zeigt Vergangenes, erinnert und spricht an. Er regt zum Nachdenken an, setzt Historie in Kontext und informiert. Er verbindet, inspiriert und bietet Raum über Zukünftiges zu debattieren.

In Zusammenarbeit mit Martin Schwake, Juni 2023